研究の概要

1.厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業))法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究(22AA2002)

【目的】

旧安衛則(※1)時代は、いわば技術仕様書的な色彩が濃かった労働安全衛生法(以下、「安衛法」)だが、災防団体法(※2)の制定を契機に、一定の事業のまとまりを統括管理(※3)する仕組みなど、経営工学的な手法を取り込んで以後、重大災害を大きく減らし、その後生活習慣病、最近は、疲労・ストレスの管理などの社会科学・行動科学的な課題を扱うようになってきている。第三次産業では、いわゆる行動災害(※4)が増加/顕在化している。他方で、建設物の設計者などのリスク創出者にリスク管理責任を負わせる制度、可能な限り全てのリスクに対応する制度の構築等、未達成の積み残し課題もある。これらの課題の解決には医学、工学、化学などの理科系のほか、法学、経営学、心理学などの文科系からのアプローチ、実務的には、技術者と人事労務管理者等の事務系職員の協働が求められる。

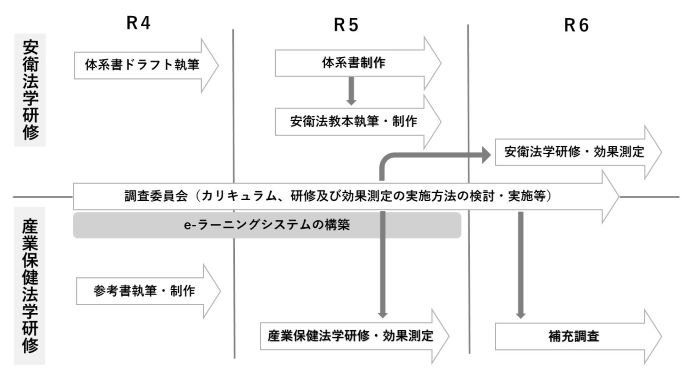

そのため、文系学者にも理解し易い安衛法の体系書の作成を図る。殊に、法学者の関心を得るため、安衛法の民事裁判での活用を含む法解釈論も展開する。なお、本研究に参加する研究者の一人である三柴は、研究プロジェクト「労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研究(19-JA1-001)」を実施しており、この分野への知見があり、それを活かして効果的に研究を遂行できる。

また、体系書のうち、法令の趣旨のほか、行政官による運用実態、関係裁判例に重点を置いてまとめた教本を作成し、違反の法的責任を基軸とした体系的な法教育を行い、その効果を確認することで、事務系職員にも説得性と予防から事後解決まで包括性を持つ法教育方法の開発を図る。カリキュラム編成、調査デザインでは、産業保健研修、統計学等の専門家の協力を得る。

もっとも、未だ安衛法一般に対する事務系職員の関心は総じて低く、メンタルヘルス、生活習慣病対策等に関心が集中している。また、これらの課題は、伝統的な労災対策とは異質な面があり、法的紛争が多発している。そこで、産業保健の問題解決(未然防止と事後解決)を目的に、2020年11月に、日本産業保健法学会が設立され、既に多職種の会員780名(2021年12月14日時点)を擁するに至っている(この学会を通じ、関係者に安全衛生全般への関心を誘うことを企図している)。本研究プロジェクトでは、本学会及びその前身に当たる講座団体での法教育の経験を踏まえたカリキュラム編成と、教育効果の確認等を通じ、更に有効な法教育方法の開発を図る。

※1 旧労働安全衛生規則。現行安衛法の制定前に労働基準法の委任を受けて安全衛生について規制していた省令。

※2 労働災害防止団体法。現行安衛法の制定に先駆けて、当時、労災が多発していた産業等について、労災防止を進める公的な民間団体の設立を根拠づけると共に、建設業等で一般的な1つの場所での重層的下請構造下で、工事の管理権限やリスク関連情報を持つ先次の請負業者らに、その場の統括的なリスク管理を義務づけた。後者の定めは、その後、概ね現行安衛法に引き継がれた。

※3 この場面では、統括管理者を置き、その作業場の特徴を踏まえつつ、特に建設機械がもたらす接触等のリスクについて、物的、人的両面での統一的かつ計画的な安全管理の仕組みを構築すると共に、リスク関連情報が末端まで共有されるようにすること。

※4 機械の構造等の物的問題より、作業者の不安全行動に起因する災害。

【期待される効果】

1)客観的根拠や科学的根拠(エビデンス)に基づく政策立案への貢献

法学者、(元)行政官、産業保健学者、安全工学者等、関係分野の専門家の知見(エビデンス)を総合し、逐条ごとに制度の背景と運用実態を記した体系書を公表する。

合わせて、社会変化に伴う条文横断的な行政的、法的な論点や課題(テレワーク従事者やフリーランスの増加、第三次産業の災害増加等も想定)を抽出ないし再構成し、法解釈論と改正提案を示す。これらを安全衛生分科会や行政検討会での議論に活用する。また、民事的効果を示し、安全衛生にかかる法的問題をリファーできる法学専門家の裾野拡大に繋げる(社会的基盤の形成)。

2)実態把握や費用対効果などの客観的根拠の創出

最終目的(労災の減少と産業保健にかかる問題解決)の中間目標として、研修受講者(人事労務関係者を含む)の意識変革、有効と認められる安全衛生活動、問題解決能力の向上を設定し、その状況を、受講前・直後調査、フォローアップ調査等で測定する。この際、違反の法的責任を基軸とした教本を製作し、説得性と包括性を持つ法教育ノウハウを開発する。これらを通じ、企業等で法知識を基礎に安全衛生・産業保健活動を推進できる人材の裾野拡大に繋げる(社会的基盤の形成)と共に、国の施策立案(法令上の安全衛生教育の義務付け、事業場への指導方法、教材ツールの周知など)への反映を図る。

2.厚生労働科学研究費補助金(労働安全衛生総合研究事業)法学的視点からみたAIの活用に伴う現場管理上の課題と現状の労働安全衛生法の法令上の課題の検討のための研究(25JA1004)

【目的】

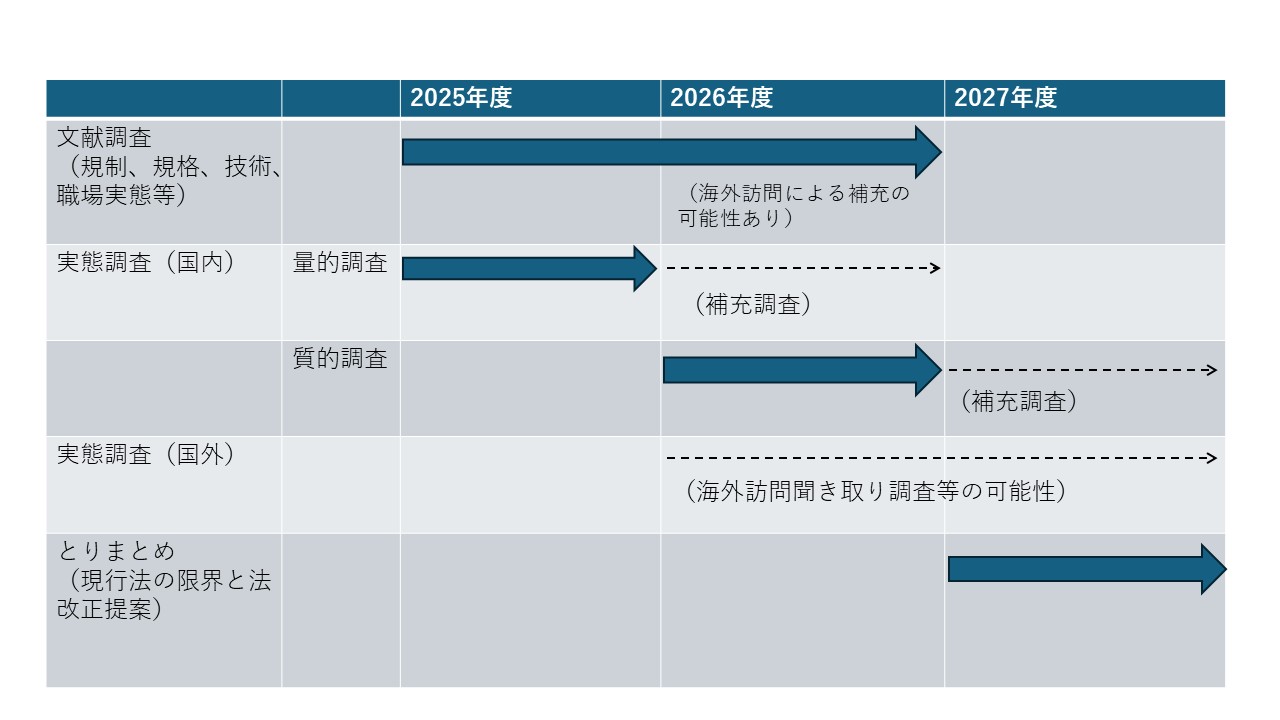

本研究PTでは、AIの活用が産業保健を含めた労働安全衛生(OHS)にもたらすメリットとデメリットの双方を明らかにした上で、前者を活用し、後者を抑制するための技術的、人的要件を特定し、それを充たしても残るリスクを指摘し、現行法(解釈)の限界と改正の方向性を展望することを目的とする。特に、従来の事業者中心の規制をどう修正すべきかに注目する。そのため、職場におけるAIの活用にかかる国内外の事情、法規制へ向けた動向につき文献調査及び実態調査する。なお、EU-OSHAのレポート(2022)も指摘するように、今後の安衛対策は、心理社会的な課題への対応等で、労務管理対策と重複するため、本調査でも、事情が許せば、AIを用いた労務管理(採用、配置、懲戒、解雇等。AIWMと呼ばれる)対策に調査対象を拡大する。

本研究プロジェクトを統括する三柴は、これまでにもこの分野で研究代表者ないし統括者として本補助金制度による研究を行った実績(H26-労働-一般-001、19-JA1-001)を持つ。これらを通じて、従来の安衛法政策の来し方を、その趣旨や運用を含め、約1,600頁にわたる体系書にまとめ、現状に未対応な部分について法改正提案を行った。

また、24年10月に安衛法の未来展望にかかるブレインストーミングのため会議体(安衛法未来会議)を設置し、関係諸領域で先端研究を行う研究者と行政官の対話を主導している。25年7月頃には、安衛研との共催で、諸外国の政策担当者らとオンラインでの国際カンファレンスを開催し、一定のコンセンサスを形成して発表する予定である。これらの議論の基調を提供するため、Industry 4.0の下での安全衛生規制に関するPosition Paperを作成し、近日英文誌で公表が予定されている。これは、国際文献レビューを踏まえ、産業と働き方、職業上のリスクの未来予測を踏まえ、規制の在り方を探ったものである。

【期待される効果】

以上の作業工程から、公募課題に対応する以下のような成果が期待される。

①AIの活用が産業保健を含めたOHSにもたらすメリットとデメリットの双方が明らかになる。

②そのメリットを活用し、デメリットを抑制するための技術的、人的要件が特定され、その要件を充たした場合にも残るリスクが明らかになる。

③①②を踏まえた現行法(解釈)の限界が明らかにされ、法改正の方向性が示唆される。

その際、従来の事業者を中心的な名宛人とする責任体系をどう修正すべきかに言及される。また、事情が許せば、AIWM(採用、配置、懲戒、解雇等)対策を視野に入れた安全衛生規制が示唆される。

これらを通じて、AIの活用が一般化する時代に応じた安全衛生規制の有りようが提言される。